“智汇田园 绿动未来”福建省首届新农人新农业交流会在上杭举行

新闽网5月21日讯(文/郑朴之、邱容机 图/邓桂娟)在乡村振兴战略全面推进、“双碳” 目标稳步落实的时代背景下,农业的生态化转型成为探寻农业高质量发展和新质生产力的必由之路。为响应国家具有中国特色的农业现代化建设战略、推进实现“双碳”目标,推动物联网、生物技术清洁能源等前沿科技在生态农业中落地应用,由福建金梭椤生态文明研究所主办、龙岩草韵堂农业科技发展有限公司承办的“智汇田园 绿动未来”福建省首届新农人新农业交流会于5月14-15日在龙岩市上杭县举行。

活动期间,福建金梭椤生态文明研究所所长、福建农林大学教授王松良,福建农林大学陈选阳研究员、夏法刚博士,福建省农业科学院等科研院所的专家学者,龙岩市永定区农业农村局总农艺师罗兵贤,福建省龙岩草韵堂总经理张剑亮博士等农业企业相关负责人,以及致力于乡村振兴和生态农业建设的新农人代表齐聚一堂。深入探讨新业态下农业企业、新农人如何突破“既要增产增收,又要减排护生态”的困局,以及通过搭建福建省生态农业智库平台,推动涉农企业与高校、院所合作,加速生态农业科技成果转化,培养生态农业人才,为建设宜居宜业和美新乡村做贡献。

【聚力·共话新篇】

在5月14日的交流会上,王松良教授带来了题为《新农人新农业:尝试回答乡村振兴的两个基本问题》的主旨发言。分享过程中,王教授激情满满,以洞察时代脉搏的远见卓识回答了乡村振兴“谁来振兴”“为谁振兴”,“我们要真正认识农民才能帮助农民!”他的坚毅之语点燃全场。

王松良教授主旨发言

随后,王教授围绕农业发展变革展开深入阐述。他指出,当前农业正经历着多维度的深刻变革,涵盖农业价值观、农业组织形式、农业资源利用方式和食品技术等方面。从过去带着忧患意识的“旧三农”,逐步迈向充满希望的“新三农”阶段。在这个过程中,新农人应具备开阔的视野与精准的定位。王教授更以“立足地方,放眼全球”为新农人指明方向,为在场新农人在把握农业发展趋势、找准自身发展方向等方面,提供了极具启发性的思路与指引。

张剑亮博士结合自身实践,围绕科技成果转化、品种选育、人才困境及基层观念转变等问题展开深入分享,提出多项针对性思考与建议。

张剑亮博士发言

张剑亮表示,从实验室到田间存在“最后一公里” 难题,基层在科技成果应用中存在显著信息差与认知偏差。以其“好啦” 农场为例,引入58个作物品种试验,借“有机肥提炼技术+腐植酸/海藻精/鱼蛋白应用”打造高品质农产品(如番茄还原“儿时风味”),但技术尚未广泛到达农户手中。针对基层品种推广误区,以 “高甜水果品种遇冷” 为例,指出单一追求技术指标(如甜度),忽视消费者接受度,易致产业失衡。他建议品种选育以“口感适配性+商品率+抗逆性”为核心指标,筛选适合本地推广的高性价比品种,避免盲目追求“高指标”造成资源浪费。

【碰撞·智慧破局】

在“新农人沙龙”环节,聚焦“新农人新农业的双重挑战与突围”这一关键议题,以“增产增收”与“减排护生态” 如何兼得为核心问题,开展了案例研讨与圆桌对话。新农人魏长、陈清、阙敬平三位作为引谈嘉宾,分享了他们从事“新农业”的经历和经验。

魏长:“做一个幸福的新农人。”

在新农人分享环节,佳美农场创始人、福建农林大学农学专业2007届毕业生魏长分享扎根有机农业的创业历程。大学时,他带着对农学生前途的思考,创建有机农业研究会,尝试多个创业项目,后受王松良教授支持和指导,投身有机农业,并创建我省第一例社区支持农业。

魏长与几位新农人交流经验

魏长实践生态学理论,将有机农业视为 “把太阳光转变成人们幸福生活的工作”。在16 年新农业实践过程中,他目睹化学农业带来的困境,我国农药、化肥使用量世界居首,地膜污染、土壤退化、农产品安全等问题,广大消费者的健康受到一定影响。

他认为,生态农业技术体系打破学科局限,融合理论与实践,可系统性解决化学农业难题。如今,其农场通过 “有机种植 + 研学体验” 模式,平衡生态与经济效益,吸引众多同行者。魏长表示,“做幸福新农人” 是对自身选择的诠释,也彰显了有机农业在守护健康、重塑人与土地关系方面的时代意义。

陈清: “做有良知有温度的企业”

陈清分享了在其家乡创业历程与成果。他的家乡曾不通公路、网络,父辈沿袭传统农耕。他怀揣为家乡做事的想法在大学毕业后返乡,认为家乡需要新技术、新思想与新经营模式。当时村里交通不便,农资运输成本高,他首个项目是成立合作社开展水田养鸭,辅以村里销售不了的成年稻谷作饲料,并不断拓展其他路径。鉴于家乡“八山一水一分田”的特点,他因地制宜发展林下经济,目前已形成竹筒酒、铁皮石斛等规模化产业,并带动附近村庄千余户农户共同致富。他秉持“做有良知有温度的农业企业”理念,多年探索实践为乡村发展注入新活力。

阙敬平:“一二三产融合是农业发展的必经之路”

福建农林大学农学专业2010届毕业的阙敬平在大学毕业投身农业事业,从莆田一个大型农业企业锻炼2年后,转到漳州市正兴集团农业公司担任集团农场负责人,积累丰富经验。面对公司生产困境,他以“零化学投入品”种植桑葚、玉米,靠高品质产品打开市场。2018 年起,推动农场向“文化旅游+生态农业”转型,利用乡村老物件打造农耕文化景观,构建沉浸式体验空间。通过一产生态种植、二产农产品深加工、三产开发亲子采摘等项目,实现三产协同发展。近年来农场三产占比从收益显著提升,成功验证“服务溢价”模式的可行性。

学者与新农人互动交流

随后,多位新农人围绕自身生态型农业经营情况展开深度分享,从种植规模、有机肥开发和生物防治病虫害技术到市场拓展等方面详述发展情况;同时直面生产实际,深入讨论土地流转成本高、技术人才短缺、农产品滞销风险、自然灾害应对能力不足等痛点难点,向参会专家和新农人寻求咨询。

【行动·联盟共建】

交流会上,“福建省新农人联盟” 计划正式发起,旨在凝聚多方力量推动生态农业发展。联盟以搭建民间农业智库资源共享平台为核心,着力推动涉农企业与高校、科研院所深度合作,建立生态农业人才培育与成果转化长效机制。

“新农人新农业福建省第一届代表大会”全体代表合影

联盟将整合高校科研资源与企业实践需求,通过设立专家智库、建设示范基地、开展定制化培训等举措,打通“技术研发—成果转化—产业应用”链条。

【探访·绿野实践】

5月15日,前来参加我省首届新农人交流会的代表一行前往上杭县旧县镇,先后调研瑞胜时代(福建龙岩)现代农业有限公司的上杭两亩地农机服务专业合作社和“好啦农场”生态农业示范园,聚焦生态农业技术落地与产业升级展开实地调研。

在瑞胜农业公司座谈会上,专家团队与企业负责人陈文连夫妇围绕土地流转效率、农耕机械化、农事社会化服务体系构建等问题展开深入交流,重点探讨“甘薯- 水稻水旱轮作”模式以及“稻田研学”项目的可行性。

参会代表们考察上杭两亩地农机服务专业合作社

随后,调研团实地参观 “好啦农场” 生态农业示范园。农场负责人张剑亮详细介绍了蓝莓组培育苗技术及标准化定植场地管理模式。据介绍,园区通过引进现代生物技术实现蓝莓种苗脱毒繁育,成活率提升至95% 以上。王松良教授对农场“科技赋能+健康防治”的发展路径表示肯定,并建议进一步拓展“农业科技示范+休闲研学”功能,扩大技术辐射范围。

参会代表们参观 “好啦农场” 生态农业示范园

此次参访活动通过 “问题诊断—技术交流—实践考察”的闭环,为农业企业解决生产痛点、优化产业布局提供了专业指导,也为后续福建省新农人联盟的技术共享奠定了实践基础。

【启航·共创未来】

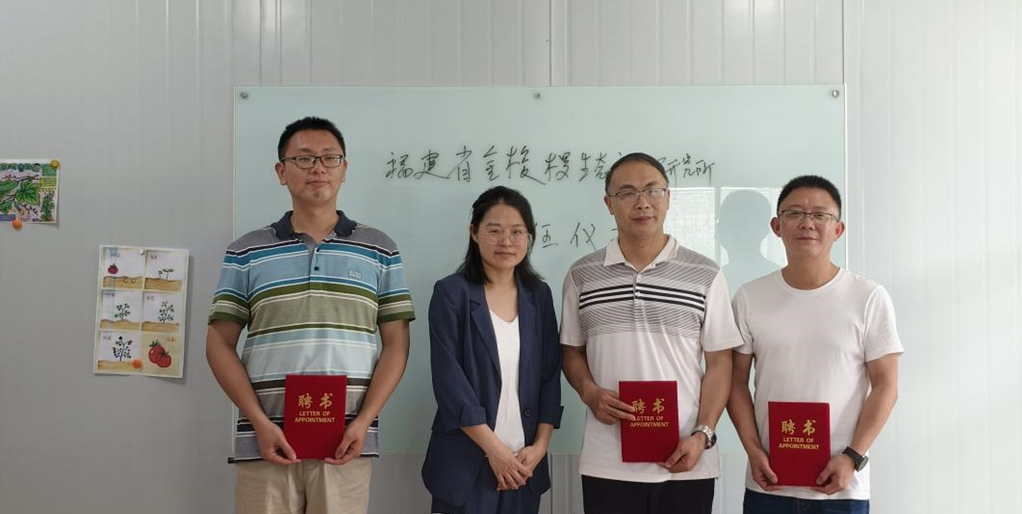

期间,福建省金梭椤生态文明研究所在龙岩上杭“好啦农场”正式挂牌,标志着福建生态农业智库建设迈出关键一步。研究所首批理事团队同步亮相,分别为:龙岩草韵堂何琴任理事长,福建农林大学王松良教授出任理事兼所长,省农科院陈永快副研究员担任监事长,夏法刚、王涛、张剑亮等行业专家加入理事团队。

研究所理事长何琴为理事们颁发证书

王松良教授在揭牌仪式上表示,研究所将聚焦生态农业领域的技术创新与实践转化,重点承接农业产业策划、技术咨询、人才培训等服务,致力于搭建“高校科研成果—企业生产需求—新农人实践”的对接桥梁。未来,研究所将围绕土壤生态修复、农业碳汇开发、一二三产融合等方向开展专题研究。陈选阳研究员在发言指出,新农人联盟创建作为研究所挂牌后的第一个事业,目标是为我省不断涌现的从事“新农业”的“新农人”答疑解惑、排忧解难和技术转化,建议研究所尽快投入研究“新农人”“新农业”的内涵和外延,为吸引更到的新农人加盟提供技术基础。

福建省金梭椤生态文明研究所在好啦农场的挂牌,为福建省生态农业发展提供了专业化智力支撑,助力破解农业生态转型中的技术与管理难题,推动 “双碳” 目标下乡村振兴与生态保护的协同发展。

研究所挂牌仪式完成