福建7项经验入选第二批全国历史文化街区保护清单

近日,住房和城乡建设部办公厅关于印发历史文化街区保护利用可复制经验做法清单(第二批)的通知,共发54条历史文化街区保护利用可复制经验做法清单,其中福建省入选7条,入选数量位居全国前列。

入选案例中,既有省级专项资金连续十年投入保护、运用数字化开展日常巡查、福州朱紫坊街区引进基金平台等政策措施,又有福州市上下杭、龙岩市长汀县南大街、泉州市西街、三明市沙县东门历史文化街区保护利用经验做法入选,向全国贡献了城乡历史文化保护的“福建经验”。

福建省福州市上下杭历史文化街区通过保护古桥及周边环境,展现并承载居民生活场景。腾退紧贴古桥星安桥的不协调建筑,保障古桥结构安全,完整显现古桥本体,改造提升古桥三通桥及其周边环境,使其成为非遗展演、节事活动的举办地及居民生活休闲的好去处,让历史环境与现代场景相得益彰。

福建省龙岩市长汀县南大街历史文化街区推行“四网合一,一线入户”集成化改造,破解供电、通信网络、有线电视“三线”交越、搭挂问题。街区累计投入资金900多万元,整合四大运营商信号源,统一敷设线路接线入户,剪除废线老线540余公里,清理规整挂箱1400余个,整治飞线5300余处、用户侧皮线9100余处,彻底清除街区“空中蜘蛛网”。

福建省泉州市西街历史文化街区创新技术手段,破解狭窄街巷基础设施改造难题。采用“管线立排法”,把雨水管和污水管、电力管道和电信管道分别立排敷设,减少管道横向占用空间。创新“井中井”“盖中盖”做法,在雨水沟检查井内设置污水检查井,共用一处检修位,方便后期管网维护。该做法成功应用于西街周边29条街巷的提升改造,累计惠及居民2万余人,有效提升了街区基础设施水平。

福建省三明市沙县东门历史文化街区通过产业升级,助力沙县小吃的技艺传承与品牌输出。持续推进“一店一色”品牌计划,针对66家入驻商户开展定制化改造,传统老字号和新锐品牌实现差异化发展,如“虬城记忆”主打古法蒸饺技艺展演,“沙阳食光”首创明档厨房体验空间。形成集研发培训、品牌展示、加盟孵化于一体的产业枢纽,带动36家连锁品牌加盟。同时联动城隍庙、虬溪试院举办文化节,植入茶文化、肩膀戏等10项非遗表演,年客流同比增长45%,辐射周边县市超20万居民。

福建省连续十年坚持安排省级专项资金,支持历史文化街区保护项目。采取“精准投放+绩效考核”模式,每年重点支持10片历史文化街区的保护修缮与活化利用,每片街区补助450万—500万元,要求至少完成300米街巷整治、10栋历史建筑修缮和1处公共空间打造,通过点上发力作为示范,渐进式引导基层开展街区保护。2014年至今,省本级累计投入超3亿元,保护整治提升历史文化街区和传统街巷70余处。

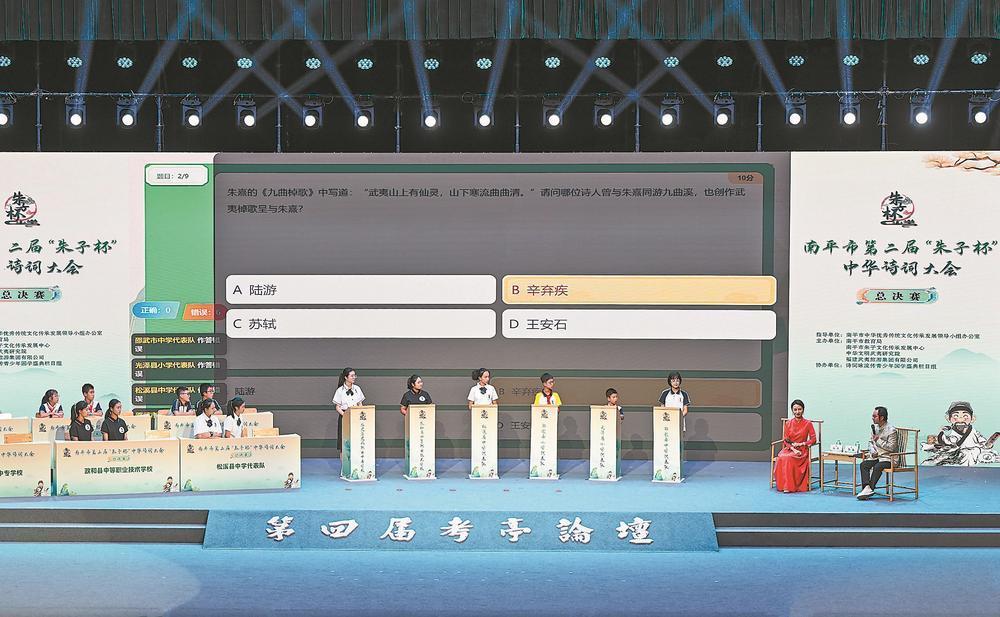

福建省福州市朱紫坊历史文化街区创新性引入基金平台,赋能街区保护利用实践。依托街区内历史文化资源,创设全省首个省、市、区三级共建的基金集聚平台——朱紫坊基金港,累计引进基金190余支,引导基金投向街区内数字经济、非遗文创、精品民宿等优质建设项目,先后落地朱紫坊30号等9处院落,持续投资在地非遗、民宿等项目,带动就业与消费升级,实现街区资产保值增值与城市产业升级的双赢。

福建省依托“闽政通”移动端应用程序建立历史建筑数字化巡查机制。开发“历史建筑日常巡查”模块,督促各级保护管理部门、保护管理责任人履行巡查职责,重点排查历史建筑消防安全、结构安全和保护利用等情况,发现问题后立即发送属地限时整改。系统启用以来,累计消除13类37项问题隐患,实现全省历史建筑保护“发送—处置—验收”闭环管理。(福建省住房和城乡建设厅)