泉州首创全链条保护文物路径 解锁私人产权文物活化利用难题

施琅故宅修缮前房梁开裂、立柱倾斜

施琅故宅修缮后一改破败、倾颓景象

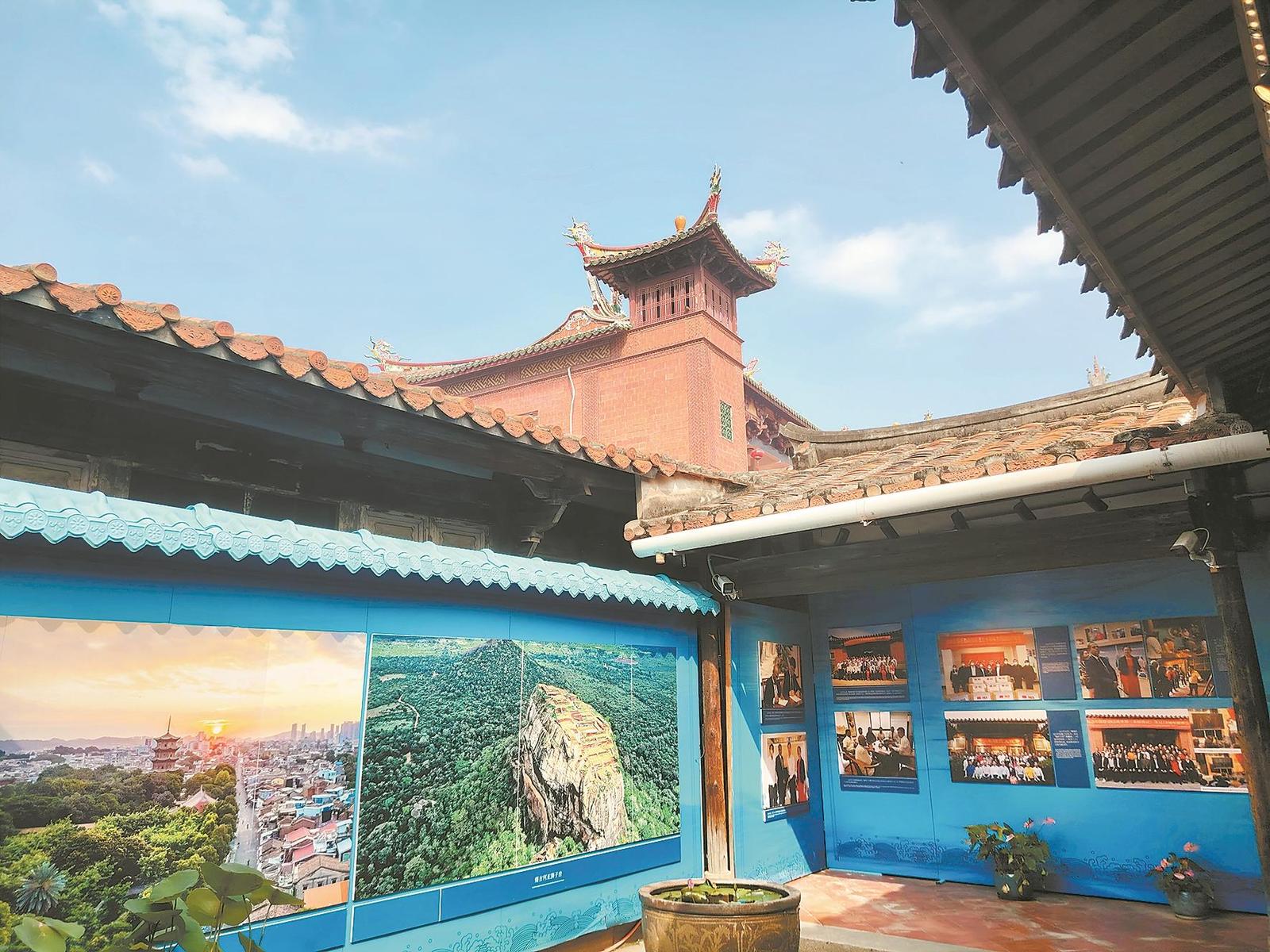

锡兰侨民旧居变身主题展馆

傅宅经过加固修缮化身迎接南来北往游客的“古城会客厅”

当古城的暮色漫过燕尾脊,当剧场的红灯笼次第亮起,一场穿越千年的非遗对话在苏廷玉故居开启,泉州提线木偶与南音这两项被联合国教科文组织认证的“世界级活化石”为研学的学生们带来了十足的动感体验。这个暑期,苏廷玉故居推出研学活动,每天至少举办两场非遗表演,场场爆满。很难想象,如今成为文化展示窗口的苏廷玉故居,之前却存在砖墙倒塌、梁柱腐蚀等破败现象。

苏廷玉故居再度焕发新活力,只是泉州解决私人产权文物管护难点的一个缩影。

坐拥世遗泉州古城核心区,鲤城拥有不可替代的文化能级,一栋栋承载着宋元海洋商贸辉煌记忆的古大厝,曾因产权分散、修缮艰难而陷入“保护困局”。227处不可移动文物中,逾百处属私人产权的古建筑面临产权复杂、修复困难、消防隐患等严峻挑战。如何让这些散落于街巷的“活化石”重焕生机?泉州探索“产权治理—科技防护—司法守护—活化利用”的全链条保护路径,如一把“金钥匙”解锁私人产权文物活化利用的难题。市文旅局有关负责人表示,该做法系全省首创。

破析产僵局 文物古宅重获新生

“春游芳草地,夏赏绿荷池,秋饮黄花酒,冬吟白雪诗。”作为历史上施琅将军四季园林中的“秋、冬”二园(又统称为“东园”)的释雅山公园无声见证着历史的变迁。施琅故宅处其内,如今经过修缮,整座故宅古色古香气息浓郁,古民居的结构、肌理得以保留,很好地保存了原来的历史风貌和建筑特色。

“一栋古厝众多继承人,意见难统一,眼睁睁看着老宅朽坏。”这一度是施琅故宅等文物面临的真实困境。作为第六批全国重点文物保护单位,这座康熙年间的珍贵建筑因产权分散一直没有得到有效修缮。

“破败不堪,很难想象这是施琅故宅。”住在附近的居民林楠说,前几年宅子里长满荒草,房梁开裂、虫蚁侵蚀、立柱倾斜。人都不敢靠近宅子,更不用说参观了。

有着400多年历史的施琅故宅,通过“政府购买+产权协商”的模式,实现国有化征收。“政府出面,帮助解决了历史遗留下来的问题,施琅故宅恢复了往日的风貌。”施琅故宅原产权人表示,产权上交国家,老住户住上新房子,家族传承的记忆保留下来了,大家都很欣慰。

2024年年底,施琅故宅的修缮工程完工。修葺后的施琅故宅,一改破败、倾颓景象,老建筑焕发新机。

此外,建造于清初的锡兰侨民旧居是福建省级文物保护单位,经与产权人多轮商谈,实行“部分征收+租赁托管”创新模式。初建于清康熙年间的万正色故宅,实施“以修代租”模式,由鲤城区属国有企业进行承租并负责管理。

多元产权处置模式下,配套建立专业律师+调解员+公证员“三对一”法律服务机制,近三年化解历史产权纠纷十余起。

筑智慧防线 文物穿上“智慧防护服”

位于鲤城区鲤中街道新峰社区“党建+”邻里中心的鲤城区文物安全监管中心,在AR/VR科技手段的加持下,各文保单位信息得以全景展示,工作人员通过中心的“福建省文物保护单位安全监管平台(鲤城区)”,直观地掌握辖区文保单位现场情况,实现24小时远程在线监测、监管。这是全省首个全覆盖文物智能监管平台,鲤城辖区近200个文物点逐步纳入平台统一管理。

“泉州的私人文物古大厝有个特点,很多属于华侨华人产权,华侨华人长期旅居海外,导致文物古大厝常常大门紧锁,基层文物安全员难以进入,管护、巡查难度大。同时,古厝木构结构老化、易燃,传统人工巡查力有不逮。”鲤城区文物安全巡查员杨剑宏表示。对此,鲤城区陆续推进全区文物点升级,安装文物安消防设备5400个(套),实现24小时远程监控、风险预警与应急处置联动。

鲤城区文化遗产保护中心工作人员林志福表示,通过数字孪生技术构建34处重点文保单位的“三维数字镜像”,将传统二维地图升级文物立体模型,实现毫米级精度的虚拟映射。系统搭载的AI分析引擎,自动识别设备异常、结构形变、地质沉降、白蚁病害等6类风险特征,构建起覆盖“设备—建筑—环境”的全链条预警模型,并通过机器学习持续优化预警规则,自主识别历史事件中的共性规律,动态调整风险阈值和响应策略,使预警准确率不断提升。

强司法铠甲 公益诉讼抢救瑰宝

当苏廷玉故居修缮陷入僵局、洪氏大宗祠百年物权争执不休时,海丝史迹保护巡回法庭成为破局关键。

“自法庭设立以来,审结文物刑案12件、民案37件,成功调解多起复杂纠纷。”据介绍,在泉州市中级人民法院的指导支持下,鲤城法院创新设立“海丝史迹保护巡回法庭”,推行刑事、民事、行政案件“三审合一”,集中管辖泉州市涉文化遗产案件,引入专家陪审与技术取证。

公益诉讼推动了施琅故宅、黄宗汉故居、万正色故宅、王顺兴信局旧址等私人产权文物类古大厝的抢救性修缮,并采取府院联动方式,联合文旅、住建等部门开展巡查30余次,在苏廷玉故居设立司法保护示范点,织密协同保护网络。

活文物价值 文物穿越时空“活得有品”

位于花巷89号的傅宅有着近90年历史,经过加固修缮,侨厝焕发新生,化身迎接南来北往游客的“古城会客厅”。

“我们将文物转化成‘展示品’‘消费品’‘旅游品’和‘时尚潮品’,让文物真正‘活起来’。”鲤城区文旅局相关负责人表示,他们深入发掘文物价值内涵,鼓励活化利用文物建筑,通过推动文物转化打造成4种“产品”,让文化遗产真正“活”起来,并产生实实在在的经济效益和社会效益。如将李贽故居、傅宅等提升为小博物馆、小展馆,辖区内此类展示空间达50处;将锡兰侨民旧居、后城140号等私人产权文物建筑变身主题展馆,年均接待游客80万人次;结合片区改造,龙溪祖祠聚集周边国有化征收的历史建筑、文物点等,打造氏族主题公园,成为城市更新中留住乡愁的点睛之笔。

同时,以文物类古大厝为主体,将各主题片区、考古遗址公园、历史街区、传统街巷、主题博物馆、传统手工艺技艺传承基地等多样化的历史文化资源编织成网,打造了文明互鉴、海贸管理、港城生活、闽台情缘等4条主题游径。

赋予文物新的生命力,让文物绽放新光彩。世遗泉州生动践行了习近平总书记殷殷嘱托的“活态传承”,书写了文脉赓续的生动篇章。(融媒体记者 王金植 通讯员 黄文明 李庆军 文/图)