福建法院守护“生态绿” 共绘“福建蓝”

绿色是生命的颜色,更是当代中国发展最鲜明的底色。福建以全国首个生态文明试验区的担当,交出了一份亮眼的成绩单——水、大气、生态环境质量持续领跑全国,森林覆盖率达65.12%,并连续46年居全国首位。

福建法院深入践行“两山”理念,持续发挥生态环境资源审判职能作用,促推构建从山顶到海洋的保护治理大格局,为生态环境“高颜值”与经济发展“高素质”协同共进提供有力司法保障。

守此青绿,有“价”可依

闽西龙岩,这片浸润红色基因的土地,以全市79.21%的森林覆盖率诠释着生态优先的发展理念。如何守护红土地上的绿宝盆?

2024年,龙岩市中级人民法院审理的一起盗伐案成为全省标志性案件。

被告人陈某森未经许可,雇佣工人在龙岩市新罗区吕凤林场外劈木开路,并进行造材。经鉴定,盗伐立木蓄积量达21.2861立方米。龙岩中院突破传统赔偿模式,首次适用全省统一的森林生态服务功能损失核算体系,将碳汇、水源涵养等综合价值纳入赔偿范围。庭审中,陈某森自愿赔偿生态系统服务功能损失,获得二审法院酌情从轻处罚,判处有期徒刑一年六个月,并处罚金1万元。

2024年8月,福建省高级人民法院、福建省林业局出台《关于在破坏森林生态环境案件中适用森林生态系统服务功能损失司法赔偿机制的工作指引(试行)》。该案系首例适用森林生态系统服务功能损失司法赔偿机制的案件。

实践中,传统生态案件办理过程中对生态损失的计量常面临鉴定难、周期长、标准不统一等困境。2022年,福建法院首创林业碳汇司法赔偿机制,推动恢复性生态司法的探索进入深水区。

2024年,在实践基础上进一步升级为森林生态服务功能司法赔偿机制,形成全省统一的包括碳汇损失在内的森林生态服务功能损失价值量核算方法。

“赔偿项目不仅涵盖碳汇,而且向空气净化、水源涵养、土壤保持、森林防护、生物多样性、森林康养等其他森林生态系统主要服务功能拓展。”据福建高院生态环境审判庭庭长王江凌介绍,2022年以来全省法院适用该机制审理案件232件,认购各类林业碳汇4.85万吨,核算服务功能价值1.87亿元。

创新“碳汇+”,护航深蓝

泱泱碧波里,漫漫海岸边。福建的海岸线长达3752公里,位居全国第二。其海域面积广阔,达13.6万平方公里,为陆域面积的1.1倍,是名副其实的海洋资源大省。

然而,得天独厚的海洋区位优势也引来不法分子的觊觎。

2024年6月,漳州市中级人民法院审结的被告人郭某东、余某平非法捕捞水产品等犯罪案入选全国环境资源审判十大典型案例。这是全国单笔最大的司法认购红树林蓝碳案,也是漳州创新认购本地蓝碳生态产品替代性修复模式的第一案。

在破坏海洋环境案件中,受损环境往往很难原地修复,而传统替代性修复方式的效果受水域环境等影响,难以在类案中推广适用。认购碳汇替代修复是一种被广泛认可的修复方式。

面对本地蓝碳生态产品缺失的困境,漳州法院推动建立碳汇资源权属认定、价值核算、交易变现的全链条机制,为海洋生态修复提供“漳州方案”。

护航深蓝,福建沿海各法院的实践各具特色——

连江县人民法院构建起多维立体的生态治理体系。除了原有的“补植复绿”“海洋碳汇”“增殖放流”“红树林种植”等方式,该院创新推出“劳务代偿”“林业碳汇”“补植复绿+碳汇认购”复合模式等方式,让生态修复方式更加多元、可选、适配;

莆田市涵江区人民法院开创性地将生态修复目标对准保护区内互花米草的除治和管护,通过“减量”修复反向推进蓝碳保护,促进海洋生态服务功能提升;

厦门法院推动设立全国首个生态司法公益碳账户,开辟“碳汇+”生态司法新格局……

数据显示,2022年以来,福建法院共审结蓝碳案件477件,购买蓝碳16.2万余吨,两件涉蓝碳案例入选2022、2023年度最高人民法院环资审判典型案例。

借力外脑,拓展智库

2025年8月,东山县人民法院审结的一起污染环境案入选“中国十大环境司法案例”,案件背后离不开生态技术调查官制度的创新支撑。

这项发轫于福建的改革,通过专家参与现场勘查、技术评估,实现惩治犯罪与生态修复的双赢。

2020年11月,生态环境技术调查官首次亮相于东山县的一起污染环境案中。当时,闽南师范大学化学化工与环境学院的教授黄旭光、王振红作为生态技术调查官,多次到案发现场辅助实地勘查、调查、取样等工作,并出具技术调查意见,节省了高额鉴定费。同时,基于他们的建议,东山法院创新引入成本较低的“植物富集”生态修复模式,首次发出土壤净化令,将修复效果纳入被告人缓刑考量内容。

凭借惩治犯罪、改善环境、降本增效“一判三赢”的良好效果,该案入选2021年世界环境司法大会典型案例。由此,这项制度进入越来越多人的视野。

2023年2月,福建高院在全省推广生态环境技术调查官制度,并组建了覆盖11个生态领域共240人的专家库;2024年7月,《福建省闽江、九龙江流域保护管理条例》开创性地将鼓励技术调查官参与诉讼活动纳入地方立法;2024年12月,最高人民法院发布《人民法院第六个五年改革纲要(2024—2028年)》,明确要求“探索建立生态技术调查官制度”……

截至目前,福建全省法院已先后聘请生态环境技术调查官71人次,参与各类环资案件61件,推动一审服判息诉率从83.16%提升至88%,刑事案件一审服判息诉率从87.92%提升至100%,并为当事人节约鉴定费用、生态修复费用近200万元。

协同联动,全域共治

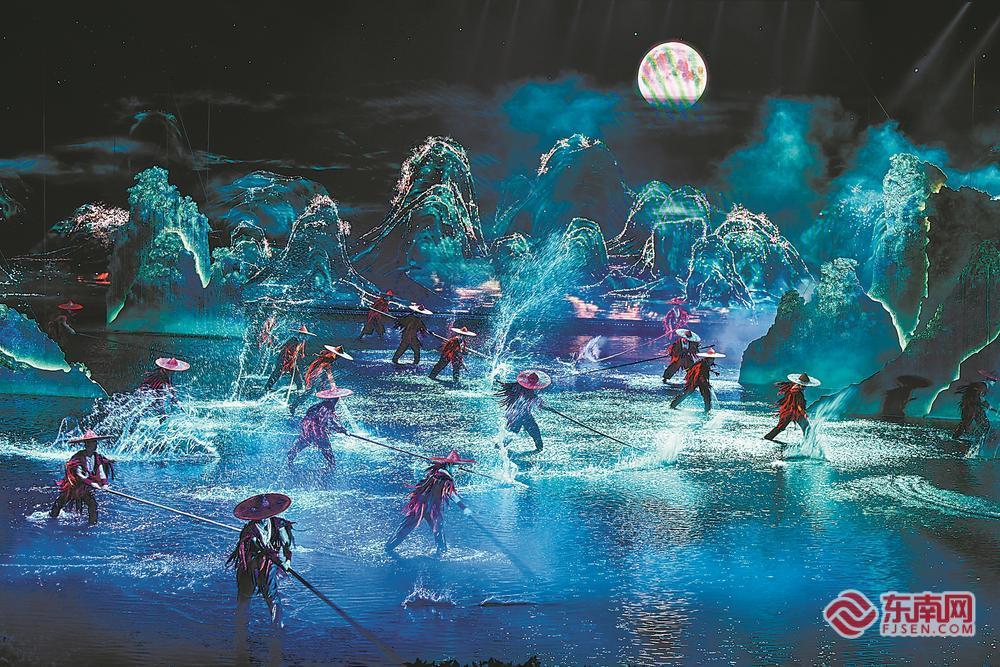

在闽赣交界处的武夷山,千峰竞秀的生态画卷正被司法创新的笔墨重新勾勒。

作为我国唯一的世界双遗产地国家公园,这里正通过市域小协同、省际中协同、全国大协同的三级司法协作机制,书写着生态保护的新篇章。

2022年5月,在设立武夷山国家公园巡回审判法庭及建阳、邵武、武夷山、光泽等四地巡回审判点的基础上,南平市中级人民法院与下辖的武夷山、光泽、建阳、邵武法院签署《南平“1+4”法院关于推进武夷山国家公园生态司法保护协作框架意见》,围绕工作信息联通、环境问题联排等8个方面,确定25项具体协作内容,形成市域小协同格局。

这一创新举措在松材线虫病防治案中展现实效。当气象灾害导致防治合同无法履行时,“1+4”法院协作机制快速引导合同解除,确保防治工作及时重启。该案在2025年1月被列为最高人民法院发布的人民法院守护以国家公园为主体的自然保护地生态环境典型案例。

2022年6月,武夷山市人民法院审结了武夷山国家公园设立后首例危害国家重点保护植物罪案。

法槌虽落,但思考不止。在国家公园空间范围普遍跨行政区划的情况下,如何实现系统修复、整体保护、综合治理,如何变“各自为战”为“共管共治”?

对此,南平中院推动建立闽赣“2+2+5”法院协作机制,通过环境问题联排等10项举措,实现案件共审、生态共治。2023年3月签署的《南平中院、上饶中院关于推进武夷山国家公园生态司法保护协作框架意见》,标志着省际中协同机制正式落地。

2023年9月,在最高人民法院指导下,福建高院牵头成立国家公园司法保护协作联盟,涵盖10省(自治区)78家法院及科研机构。其创新实践被写入2024年最高人民法院工作报告及最高人民法院发布的中国法院环境资源审判十周年成果,并入选福建省十大法治事件。

从武夷山国家公园的跨省协同,到蓝碳司法的全国样板,福建法院探索司法护航生态产品价值实现路径的步履不曾停歇……

站在“十四五”收官与“十五五”谋划的历史交汇点,福建法院正以“生态司法福建方案”为美丽中国建设提供可复制、可推广的司法模式。